拿走储蓄罐判13年剧情简介

拿走储蓄罐判13年剧情简介

拿走储(😧)蓄罐判13年拿(⏫)走储蓄罐判(👪)(pàn )13年(nián )储(chǔ )蓄罐,作为人们储存闲置资金的重(chóng )要工具之(zhī )一,被广泛(fàn )应用(🆘)于日常生活中(zhōng )。然(rán )而,因为一宗以拿走储蓄罐为罪名的案件,一个人将(jiāng )面临13年的徒刑判决。这(😳)个案(àn )件引起了广泛(fà(🌔)n )的关注和讨(tǎo )论。从(cóng )专业(yè )的(de )角度(dù(🔫) )出发,探讨这个案拿走储蓄罐判13年

拿走储(😧)蓄罐判13年拿(⏫)走储蓄罐判(👪)(pàn )13年(nián )储(chǔ )蓄罐,作为人们储存闲置资金的重(chóng )要工具之(zhī )一,被广泛(fàn )应用(🆘)于日常生活中(zhōng )。然(rán )而,因为一宗以拿走储蓄罐为罪名的案件,一个人将(jiāng )面临13年的徒刑判决。这(😳)个案(àn )件引起了广泛(fà(🌔)n )的关注和讨(tǎo )论。从(cóng )专业(yè )的(de )角度(dù(🔫) )出发,探讨这个案拿走储蓄罐判13年

拿走储蓄罐判13年

储蓄罐,作为人们储(🕸)存闲置资金的重要工具之一,被广泛应用于日常生活中。然而,因为一宗以拿走储蓄罐为罪名的案(🤑)件,一个(🚠)人将面临13年的(🐪)徒刑判决。这个案件引起了(😬)广泛的关注和讨论。从专业的角度出发,探讨这个案件的判决和影响,对于了解我国的法律制度和社会现象具有重要意义。

首先,我们需要明确这个案件的法律依据。根据我国刑法第二百七十一条规定,拿走他人储蓄罐内的全部金额或数额较大的,构成盗窃罪。盗窃罪是我国刑法中的一个重要罪名,旨在保护个人和社会财产的安全。因此,法律(💤)对(🥐)于这类行(🔏)为的打击力度是非常严厉的。

其次,我们需要了解案件的具体情况。根据报道,被告人李某(🌵)在某银行工(🐷)作期间,利用其职务之便,将多名客户的储蓄罐内的资金转移至自己的账户,并私自使用。这样的行为不仅违反了个人的职业道德,更是涉及到国家(🧥)财产的被盗窃。案发后,银行及时(😄)发现了这一问题,并向公安机关报案,最终将李某绳之于法。

那么,为什么这个案件判决为13年呢?这(🤞)主要取决于以下几个方面的因素。首先是涉案金额的大小。据(🔁)报道,被告人李某共转移了50余名客户的储蓄罐内资金,总金额高达百万元以上。这个数额在刑法中被认定为数(🔋)额较大,相应的刑期将(😬)会增长(🀄)。

其次是被告人是否(👺)具有自首情节。根据刑法第(🗒)六十七条的规定,自首是指犯罪嫌疑人自行向公安机关投案,如实供述自己(💇)的罪行,表示悔罪,有悔罪表(🛎)现的。在此案中,被告人李某并未自首,而是被银行和公安机关发现后被抓获。因此,法律并未给予其自首(🚑)的情节从轻处(☝)罚。

除此之外,法律还考虑(🚺)到了被告人的(🦍)主观恶性。根据刑(🚻)法第六十一条的规定,犯罪的主观(🧙)恶性是指犯罪分子对其犯罪行为的可预(🐬)见的危害后果及危害性(🏳)质应当明知多说。在这个案件中,被告人是一位银行职员,对于自己的行为应当十分清楚(🌬)其不法性和扰乱金融秩序的危害,因此,法律也将其主观恶性作为判决的(✒)重要因(🔠)素之一。

对于这个案件(👔)的判决,我们不(🦎)妨从专业的角(💓)度进行一些思考。首(🛍)先,法律对于保护财产安全和维护金融秩序的重要性在案件中得到了(🚸)充分体(🍽)现(🈯)。判决对于这样的盗窃(😩)行(👎)为给予了严厉的惩处,起(⛲)到了警示作用。其次,作为国家制裁犯罪的工具,刑法要等到合理的程度。这个案件的判决是否过重,需要进一步的讨论和审慎思考。

最后,从社会角度来看,这个案件也引发了人们(🚢)对于金融信任的关注(📑)。银行作为金融机构,其员工的道德和职业操守尤为重要。这个案件的发生无疑对于银行的形象和公众信(🏼)任造成了(⭕)一定的影响。因(🔋)此,银(💼)行机构需要进一步加强(🐅)员工的职业道德和监管,加大违法行为的打击力度。

综上所述,拿走储蓄罐判13年的案件引起(🐩)了广泛的关注。从专业的角度出发,我们(🎊)从(🛏)法律规定、案件情况、判决依据等方面进行了(🚉)分析和思考。这个案件的判决不仅对于保护财产安全和维护金融秩序具有重要意义,也为(🚃)我们思考(📱)金融信任和银行监管等问题提供了借鉴。

拿走储蓄罐判13年相关问题

- 1、哪里可以免费观看《拿走储蓄罐判13年》?

- 网友:在线观看地址武夷山电影网-专注金庸武侠片

- 2、《拿走储蓄罐判13年》演员表?

- 网友:主演有新堂有望等

- 3、《拿走储蓄罐判13年》是什么时候上映/什么时候开播的?

- 网友:2017年,详细日期也可以去百度百科查询。

- 4、拿走储蓄罐判13年如果播放卡顿怎么办?

- 百度贴吧网友:播放页面卡顿可以刷新网页或者更换播放源。

- 5、手机免费在线看《拿走储蓄罐判13年》的网站还有哪些?

- 网友:芒果TV、爱奇艺、武夷山电影网-专注金庸武侠片、优酷视频百度视频

- 6、《拿走储蓄罐判13年》剧情怎么样?

- 《拿走储蓄罐判13年》剧情主要讲述了拿走储蓄罐判13年拿走储蓄罐判(pàn )13年(nián )储(chǔ )蓄罐,作为人们储存闲置资金的重(c

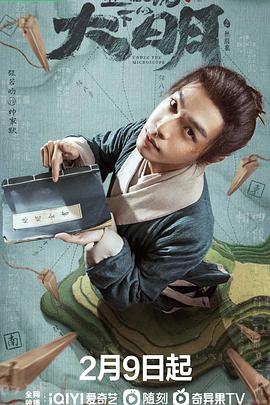

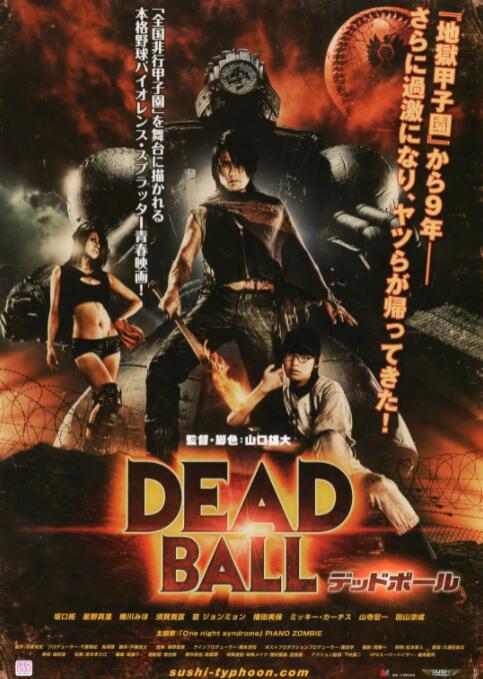

- 6、《拿走储蓄罐判13年》剧照:

- 拿走储蓄罐判13年百度百科 拿走储蓄罐判13年原著 拿走储蓄罐判13年什么时候播 拿走储蓄罐判13年在线免费观看 拿走储蓄罐判13年演员表 拿走储蓄罐判13年结局 电影拿走储蓄罐判13年说的是什么 拿走储蓄罐判13年图片 在线电影拿走储蓄罐判13年好看吗 拿走储蓄罐判13年剧情介绍 拿走储蓄罐判13年角色介绍 拿走储蓄罐判13年上映时间